徐志摩散文读后感1

从志摩先生谈起,心中不由得为其感慨,他是一位具有一定影响性的文学家,也是一位对生活热爱的人。1921年开始长期的诗歌创作,后来读到的诗歌一部分来自这个时期,受英国唯美派诗人的影响,认为艺术至上。曾经写过不少优秀的作品,深受读者的喜爱。

《徐志摩散文集》是一部精选的散文著作,带给我的当然是少不掉的欣喜,每读一章都会深陷其中,过后便养成了闲余中的趣子。

其中印象最深的是“欧洲漫录”这篇散文,富有幽默感,又不失哲理性和语言刚柔并工的表达。让读者深陷其中,体会其中的情感。

对于托尔斯泰的书与人的看法及表达了他的人生观。对于莎士比亚的回信,更让读者了解他为人礼貌,性情温和的另一面。

可不幸的事情终究会发生,因从南京乘机去北平路途中,飞机失事遇难,他告别了自己光辉的一生。虽死犹荣,用在这样一位诗人身上,不容置疑。他的逝世是对文学历史上的一次深痛的失去,一位正处风华正茂的年龄,还没有结束的人生就这样画上了句号。

可他的一生是精彩的,在散文中,与泰戈尔的对话,相当的好,能与这样一位印度诗人如此联系,并与他环游亚洲,也不失为一种成就。并影响着徐志摩对于印度洋的恩情。

游历学习的志摩先生,写出了一批感人肺腑的散文,有对于环境,事物的描写,也有对于人与人之间感情的描写。

在我看来,他所写的是人所触的正常感受,只不过是他会用最准确,扣人心弦的语言描绘罢了,体会是深刻的。

如果世界上最后一本《徐志摩散文集》在我的手上,我该会是怎样的欣喜发狂啊……

徐志摩散文读后感2

《雪花的快乐》无疑是一首纯诗(即瓦雷里所提出的纯诗)。在这里,现实的我被彻底抽空,雪花代替我出场,“翩翩的在半空里潇洒”。但这是被诗人意念填充的雪花,被灵魂穿着的雪花。这是灵性的雪花,人的精灵,他要为美而死。值得回味的是,他在追求美的过程丝毫不感痛苦、绝望,恰恰相反,他充分享受着选择的自由、热爱的快乐。雪花“飞扬,飞扬,飞扬”这是多么坚定、欢快和轻松自由的执著,实在是自明和自觉的结果。而这个美的她,住在清幽之地,出入雪中花园,浑身散发朱砂梅的清香,心胸恰似万缕柔波的湖泊!她是现代美学时期永恒的幻像。对于诗人徐志摩而言,或许隐含着很深的个人对象因素,但身处其中而加入新世纪曙光找寻,自然是诗人选择“她”而不是“他”的内驱力。

与阅读相反,写作时的诗人或许面对窗外飞扬的雪花热泪盈眶,或许独自漫步于雪花漫舞的天地间。他的灵魂正在深受囚禁之苦。现实和肉身的沉重正在折磨他。当“星月的光辉与人类的希望”令他唱出《雪花的快乐》,或许可以说,诗的过程本身就是灵魂飞扬的过程?这首诗共四节。与其说这四节韵律铿锵的诗具有启承转合的章法结构之美,不如说它体现了诗人激-情起伏的思路之奇。清醒的诗人避开现实藩篱,把一切展开建筑在“假如”之上。“假如”使这首诗定下了柔美、朦胧的格调,使其中的热烈和自由无不笼罩于淡淡的忧伤的光环里。雪花的旋转、延宕和最终归宿完全吻合诗人优美灵魂的自由、坚定和执著。这首诗的韵律是大自然的音籁、灵魂的交响。重复出现的“飞扬,飞扬,飞扬”织出一幅深邃的灵魂图画。难道我们还要诗人告诉我们更多东西吗?

徐志摩散文读后感3

今年暑假,有幸拜读了《徐志摩散文经典》,对他的印象才从最初的浪漫诗人转变为一个有思想、有个性,而又热情高涨的、率真诚实的文学家。

徐志摩的散文的特点便是浓郁,人们总以为将纷繁的世界写简单是本事,殊不知将一件平平常常的事,一个平平常常的场景写得繁采到极致也是一种本事。徐志摩便是那种能把别人无话可说之事说得天花乱坠,让你目不暇接的散文家。

他的散文洋洋洒洒,花雨缤纷,但更难得的是这些奇艳瑰丽的文字全都出自他的内心,出自一个"真'字。正如梁实秋所说,徐志摩的散文无论写什么,永远都保持一个亲热的态度,没有教训和演讲的气味,而像是和知心朋友谈话,毫不矜持地掏出内心的真话。

这本书中,最浪漫的散文《想飞》,读后让我感觉到他的散文真的就像在和他亲切的谈话、聊天一样,而且他的散文充满着丰富的想象,有勇敢探索光明的热情。 其中的《翡冷翠山居闲话》中的一段是这样写的:

“在这里出门散步去,上山或是下山,在二个晴好的五月的向晚,正像是去赴一个美的宴会,比如去一果子园,那边每株树上都是满挂着诗情最秀逸的果实,假如你单是站着看还不满意时,只要一伸手就可以采取,可以恣尝鲜味,足够你性灵的迷醉。阳光正好暖和决不过暖;风息是温驯的,而且往往因为他是从繁花的山林里吹度过来他带来一股幽远的澹香,连着一息滋润的水气,摩挲你的颜面,轻绕着你的肩腰,就这单纯的呼吸已是无穷愉快;空气总是明净的,近谷内不生烟,远山上不起霭,那美秀风景全部正像画面片似的展露在你的眼前,供你闲暇的鉴赏。……”

读里面的每一段文字都是一种美的享受,他的表达总是这样无拘无束。艳丽纷繁。这也正如周作人等所说:徐志摩的散文在二十世纪中国文学史上是独树一帜的,与他的新诗一起形成“双峰并峙“的局面。其实,情感的真挚,态度的亲和,题材的宽广,表达的无拘无束。艳丽纷繁,像诗一样“浓得化不开“,构成了徐志摩散文的显着特色。无论是长篇,如《巴黎的鳞爪》和《秋》;还是短篇,如《丑西湖》,莫不如此。至于《我所知道的康桥》、《翡冷翠山居闲话》、《想飞》……等篇,则早已成为脍炙人口的中国现代散文的“经典“了……

徐志摩散文选本众多,这本散文经典是最新的一种,较好的展现了徐志摩各个时期的文采斐然的散文佳作。读后确实让人感到:徐志摩以他的文字照亮了社会、照亮了中国文学。

徐志摩散文读后感4

读了这首诗,我特地查了字典,偶然,是一个极为抽象的时间副词,使之形象化,置入象征性的结构,充满情趣哲理,不但珠润玉圆,朗朗上口而且余味无穷的词。虽然诗只有十行,但是仍然让我回味无穷。其中似乎包含了他的一生,他与张幼仪的结合是偶然,与林徽因的恋情是偶然,和陆小曼的风波也是偶然;他学习金融是偶然,倾心康桥是偶然,最后,飞机失事更是偶然。

这首诗的意象已超越了自身。我们完全可以把此诗看作是人生的感叹曲。人生的路途上,有着多少偶然的交会,又有多少美好的东西,仅仅是偶然的交会,永无重复。那些消逝了的美,那些消逝了的爱,又有多少能够重来?对于天空中的云影偶尔闪现在波心,实在是“不必讶异,更无须欢喜。”更何况在人生茫茫无边的大海上,心与心之间有时即使跋涉无穷的时日,也无法到达彼岸。每一个人都有每一个人的方向,我们偶然相遇,又将匆匆分别。那些相遇时互放的“光亮”,那些相遇时互相倾注的情意,“记得也好,最好你忘掉”。这是现实的哀伤,人生的无奈。最好你忘掉”,其实是最不能忘掉。没有一点超脱,没有一点可有可无。有的是现实的哀伤,是一个真实的人,执着于生活的人,执着于理想的人,在屡遭失意中唱出的歌。憧憬与绝望,悲哀与潇洒,奇妙地交织在一起。是一个纯诗人的哀感。他的潇洒与飘逸,也多半是他为了追求典雅的美,节制自己的感情而来的。表达他对徽因的爱与不尽的追求。

虽然我只是高一的学生,但是我可以读出徐志摩的爱不是一般人那样,仅仅只是因为外表或一时的好感,志摩不同,他羡慕林徽因的才华,喜欢她的内在,虽然最后未能有结果,但是他的精神依然让我感动。读读他的诗吧……

徐志摩散文读后感5

一直以来,喜欢读徐志摩的诗,他的诗意念完整、韵味独特、他既善于写实,又善于写心念。他的诗充满伤感、哀怨,洋溢着春息、清新自然。他的诗驰骋着想象、切实的.虚拟。今天读了他的散文《翡冷翠山居闲话》感受颇多。

文章源于生活,源于他的所见、所闻、所想,但其核心又是心灵的追求,对现实的不安与苦闷,对人生的迷茫和同情,对超自然的渴盼与祈祷。他善于在大自然中发现,细腻地刻记着自然界最细微的美。正如文中第一自然段所描述的“阳光正好暖和,决不过暖。风息是温驯的,而且往往因为它是从繁花的山林里吹度过来,它带来一股幽远的淡香,连着一息滋润的水气,摩挲着你的颜面,轻绕着你的肩腰,就这简单的呼吸已是无穷的愉快;空气总是明净的,进谷内不生烟,远山上不起霭,那秀美风景的全部正像画片似的展露在你的眼前。供你闲暇的鉴赏。”读到这里不免让人浮想联翩,多么美妙的景象,字里行间给人以身临其境之感,一切万物近在眼前。

文中还描述了他渴望无拘无束、自由自在的生活,而且摆脱世俗的喧嚣,达到灵与肉的统一。文中描写道:“平常我们从自己家里走到朋友的家里,或是我们执事的地方,那无非是在同一个大牢里,从一间狱室移到另一间狱室去,拘束永远跟着我们,自由永远寻不到我们;但在这春夏间美秀的山中或乡间你要是有机会独身闲逛时,那才是你福星高照的时候,那才是你实际领受,亲口品尝自由与自在的时候,那才是你肉体与灵魂行动一致的时候!朋友们,我们多长一岁年纪,往往只是加重我们头上的枷,加紧我们脚胫上的链,我们见小孩子在草丛里在沙滩里在浅水里打滚作乐,或是看见小猫追他自己的尾巴,何尝没有羡慕的时候,但我们的枷,我们的链永远是制定我们行动的上司!……”品读到这里,我不禁感受到自己对生活的期盼不尽如此呢?每天我们生活在尘世间,要给自己带上一个面具,要把真正的自己埋藏起来。我何尝不是如此呢?在领导同事面前,要以笑示人,以表恭敬;在嬉笑打闹的学生的面前要摆出一副“师道尊严”,让学生望而生畏,要不何以服众;在小女面前,要拿出母亲的架子,唠唠叨叨,不厌其烦。

徐志摩散文读后感6

这篇散文,诚如题目所示,只写了“巴黎的麟爪。”“巴黎”,本身就是一个迷人的字眼。它说不完,道不尽,它是一座堪称近代人类艺术褓姆的城市。一代代的艺术巨匠在巴黎弘阔的舞台上勿勿走过;把无数动人的事迹,永恒的美,凝固在罗浮宫的每一块砖瓦里,投映在赛因河的柔波中。没有哪一座城市象巴黎那样把生活与艺术如此完美地融合在一起,生活即是艺术,艺术即是生活;没有哪一座城市象巴黎那样,把此岸和彼岸拉扯得那么近,现实即是理想,理想即是现实。作为艺术家的徐志摩来到他朝思幕想的艺术之都,如同游子寻见慈母,可以想见他当时是一种怎样的心情。文章一开始,作者就以他特有的富于激情的笔调,直接表达了感受“咳,巴黎!到过巴黎的一定不会再希罕天堂;尝过巴黎的,老实说,连地狱都不想去了。整个的巴黎就像是一床野鸭绒的垫褥,衬得你通体舒泰,硬骨头都给熏酥了的。”

作者是直抒胸臆的,然而,于不经意之中,更在营造着氛围。这种氛围让你无法克制自己要与作者一起神游巴黎,聆听作者漫谈对巴黎的观感。作品描绘的天堂般的,充满诱惑的巴黎,并不仅是光明、微笑、欢畅的,同时也交织着黯淡、惆怅和悲怆。然而,这篇文章的精妙之处在于,作者以他敏锐的观察力,道出了巴黎人的独特之处:虽失意仍不失对人生的希冀;虽厌恶却不掩挚切的友情,贫困潦倒并不碍对艺术的痴迷;真诚而不势利,洒脱而不猥琐,这正是巴黎不和谐中的和谐,杂色中的同一,巴黎的诱惑在于斯,美亦在于斯。作者印象式地漫谈了巴黎以后,便象摄影机一样,缓缓地推近,讲述了两个巴黎人的故事。一个美丽又聪慧的女郎,十七岁时由父亲安排嫁给了一个英国绅士,可两人之间并无真正的爱情,婚后生活毫无幸福可言,四年后,女郎离婚回到了巴黎,不久,她疯狂地爱上了一个来巴黎求学的菲律宾少年,并抛弃了一切跟着这男人来到东方,谁知男子的家庭坚不容她,男子不久也丢了她,她只好以做褓姆维生。不久,一封老父病危的电报又将她拉回了巴黎。

回到巴黎后,父亲已病逝,重重打击在女郎的心灵上留下深重的创伤,女郎这样表述她此时的心境“从此我在人间还有什么意趣?我只是个实体的鬼影,活动的尸体;我的心也早就死了,再也不起波澜。”然而,死去的只是过去的痛苦,不是女郎的心灵,女郎“每晚还是不自主的到这饭店里来小坐,正如死去的鬼魂忘不了他的老家。”她无法忘却她与情人在这饭店里度过的短暂却刻骨铭心的时光,在这里,她曾倾注满怀的柔情,疯狂地爱恋一个不是贵族,也不是富人的东方人,“秘谈”、“欢舞”、“梦魂缭绕”、“太深,太真”的爱……

享受爱情是幸福,是美,追忆往昔的爱情何尝不是幸福,不是美?能够在屡受挫折后,仍能玩味那本属不堪回首的往事不仅是美,而且是崇高了。在女郎表示的“形如槁木,心如死灰”下面,我们看到的是一颗鲜活、热烈、充满柔情的心灵。这正是巴黎人的真诚,巴黎人的洒脱。饶有趣味的是,在这个女郎的身上,读者能看到作者自己浓重的投影。女郎如泣如诉的诉说道出的是徐志摩的心曲:“我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣;得之,我幸;不得,我命,如此而已。”

“甘愿世之不韪,竭全力以斗”“去到那理想的天庭——恋爱,欢欣、自由。”徐志摩是把爱看作生命一样重的,“丢了这可厌的人生,实现这死在爱里,这爱中心的死,不强如五百次的投生?”所不同的是,女郎的爱情是一场悲剧,而作者最后获得了爱情。第二则讲述了一个巴黎画家的生活故事。画家住在一个狭小、昏暗的小阁楼里,屋里更是一个“垃圾窝”,作者象开清单一样列出了屋里的陈设“精窄的床坐起会扎脑袋,书桌上更是应有尽有:烂袜子、脏手绢,压瘪了的热水瓶子,断头的笔杆,断齿的梳子,可疑的小纸盒儿,权当梳妆台兼书架的破木板箱,烂苹果,破香蕉……这一切作者之所以不厌其详地一一介绍主要为下文作铺垫,衬托出人体美会把这垃圾窝变成金壁辉煌的艺术宫殿,随着画家的自数家珍——一件件稀世艺术珍品,作者展开了丰富的联想和想象:“壁上的疙瘩,壁蟢窠,霉块,钉疤,全化成了哥罗画帧中‘飘飖欲化烟’的最美丽树林与轻快的流涧;桌上的破领带及手绢烂香蕉臭袜子等等也全变形成戴大阔边稻草帽的牧童们,偎着树打盹的,牵着牛在涧里喝水的,手反衬着脑袋放平在青草地上瞪眼看天的,斜眼溜着那边走进来的娘们手按着音腔吹横笛的——可不是那边来了一群娘们,全是年岁青青的,露着胸膛,散着头发,还有光着白腿的在青草地上跳着来了。”由于有了美的闪光,狭小昏暗的破阁楼竟成了田园牧歌式的风景胜地。

由画谈到了模特,由模特引出了画家的细述人体美。“人体美也是这样的,有的美在胸部,有的腰部,有的下部,有的头发,有的手,有的脚踝,那不可理解的骨胳,筋肉,肌理的会合,形成各各不同的线条,色调的变化,皮面的浓度,毛管的分配,天然的姿态,不可制止的表情。”画家的津津乐道使读者和作者一样,不能不对这阁楼里的一切如此不和谐而感到惊愕。简陋的画室与模特美好的形体,生活的困窘与画家心灵的高蹈,这仿佛是“荒唐、艳丽、甜蜜的梦,”然而,它确实就是眼前的实在。在现实中寻求理想,在人生中追寻梦境,这是一种人生境界,这就是美,就是艺术。从这里,我们看到的同样是巴黎人的真诚和洒脱。

这篇散文写的是举世闻名的巴黎的“麟爪”,作者没有去写绚丽的罗浮宫,壮观的凯旋门,迷人的赛因河,而是把视角投向社会的底层,写的是悲怆落漠的心灵,阴暗丑陋的画室,作者仿佛有意要设制不和谐,然而精细的读者却能从这表面的不和谐中,悟出巴黎迷人的所在,不由得不敬佩作者精妙的构思、材料选择,娓娓叙述又都是在不经意中。巴黎人真诚、洒脱,作者和他的这篇散文同样如此。

烟花之所以灿烂,不在于它有多次生命,而在于它在发出光焰的那一刻,已经留住了永恒。

1、 女人到了中年,也就到了人生的另一个高峰。中年女人也就有了不同于年轻女性的特别的风采。

2、 中年女人的风采表现为一种成熟和沉稳。她们用自己的热情陪着家人走过了春之萌芽,夏之热忱,秋之丰收,冬之回味。陪着丈夫走过相濡以沫的岁月,使婚姻变得更加牢固;多年的艰苦创业,事业上终于小有成就;望子成龙盼了十几年,孩子也不再是个累赘;她们却告别了“春闺少—妇”的脆弱和天真,走向了成熟和沉稳。她们不再遇事急躁,在变故面前也不会六神无主。面对复杂的问题,她们能向小辈提出切实可行的意见和建议。对生活有了丰富的积累,性格不再那么脆弱,对家庭执著的爱已成为一种生活的动力。为丈夫、为子女,无论做什么,她们都无怨无悔。她们在事业上经历了无数的挫折和坎坷,也克服了男人所无法想像的无数困难。她们栉沐岁月的风雨,于是她们会更加胸有成竹,她们对工作更加仔细周道。女性天生的细腻使她们待人更加体贴。作为上司,她们会是一个比男人更精明、更成熟、更有韧劲的“大姐”上司。不会为一时的困顿而失去信心,更不会有什么失落而遗憾,因为十几年的婚姻、家庭生活和职场的历练,已经教会她们为人妻母,为人上司,就必须付出更多的艰辛。所以她们用从容踏实的步伐顺其自然的走进中年,走出一份自信,走出一份成熟和沉稳,她们不会再像年轻时那样任性。成熟和沉稳,不是天生的,而是她们在克服事业和家庭的种种困难的过程,所获得的回报。

3、 中年女人的风采表现在高雅的'气质和雍容的风度上。她们明白青春永驻是不可能的。青春美貌只是人生的过客,你来不及与它缱绻情长,它便倏然离去。而中年女人气质和风度,是年轻的小女子所无法企及的。中年女人,既没有残红退尽,又有深刻的内涵;既充满智慧,又含而不露;知识丰富,思维敏捷。不会为自己的年龄而惊慌失措,更不会处处去抢风头,去故意显示自已的靓丽。她们就是蚌里的珍珠,每一次潮起潮落都是对她们的考验,每一次与沙的磨砺都是她们苦与痛的积累。经历人生的风风雨雨,她们瘦弱的肩膀抗得住整个世界。岁月的打磨,造就了中年女人的高雅气质和雍容的风度。她们可亲而不可近,她们虚心而不卑贱,她们富态而不骄矜。

4、 中年女人的风采表现为一种特别的健美。她们调整好自己,让自己有充沛的精力来当好这个家。她们知道岁月不饶人,会比年轻时更爱惜自己的身体。她们会加强运动,运动可以使人变得敏捷健美,使自已变得自信,充满生命的活力。增强新陈代谢,增强身体免疫力。她们更明白运动的最大好处,就是让女人变得加年轻健壮,变得容光焕发,神采奕奕。所以您在公园里、广场上看到的晨练人群中,更多的就是中年女人。在运动中她们保持了青春的活力,举手投足之间都充满健康和健美的韵味。

5、 她们坚信“貌随心走”的道理,对生活因而充满理解和宽容。中年女人最懂得生活,经历了多年的磨练,她们知道年龄并不是美丽的天敌,青春永驻需要的是永不认输的年轻心态。她们知道保持一个美好的心境,善待生活,让自已充满自信。所以她们从不张扬,而是谨慎适度地把握分寸,投足举手之间透着一种恬淡典雅风韵。她们明白,坚强是她们最终的选择。所以说中年女人是最有经历,最有故事,毅力最坚强的女人!

6、 中年女人的风采表现为默默无闻的奉献。格言告诉我们:每个成功的男人背后,都站着一位伟大的女性。好女人为男人分担了家庭事务;好女人为男人分担了对父母的赡养;好女人为男人分担了对子女的抚育;好女人为男人分担了对亲戚朋友的应酬;好女人为男人分担了来自社会的误解和攻击。正如著名作家梁晓声说:“当你走向战场和类似战场的生活,身后有一位好女人相随和支撑着,那死也不是可怕的了。”可见好女人对男人的成长、成熟和成功的作用是何等的重要。

7、 作为男人来说,总是想追求最好的女人,男人们的这种心态是完全可以理解的。也正是男人的这种追求,当今社会对女人提出了更高的要求!

8、 中年女人的风采有十分丰富的内涵,因而具有极大的魅力。无论你是柔情似水,还是冷峻刚毅,无论你是激—情似火,还是平淡若水……总之,成熟是一种美,健康也是一种美,自信是一种美,认真工作、热爱生活也是一种美。男人不应该无视中年女人的魅力,应当从中年女人这所大学校里,汲取到更多的人生价值。

9、 中年女人的风采值得全人类的赞美。女人的风采,在男人眼中是一幅意境优雅的风景画,她们集神韵于一幅;是男人心中的一抹彩虹,艳丽而层次分明;是一首首意蕴深厚的亮丽诗笺,深刻而隽永,更是柔美且坚毅的半边天,以女性特有的神韵丰富着男人的人生。她们的风采来自自信,是与生俱来的内在个性,更是后天修养所凝聚起来的内涵。她们是一块最完美、最精致的润玉,晶莹剔透、圆润光滑,散发着迷人的光彩……在不经意间的流露,是腹有诗书气自华的自我释放。所以中年女人不仅理所当然地得到男人的赞美,也理所当然得到全人类的赞美。

10、 让我们的中年女性朋友充分展示她们亮丽的风采吧!让我们每一个人沐浴在中年女人的亮丽风采里愉快生活吧!让全世界在她们亮丽风采里变得更加五彩缤纷吧!

偶然该诗写于1926年5月,偶然主要写了什么内容?全诗寄托了诗人怎样的情感?

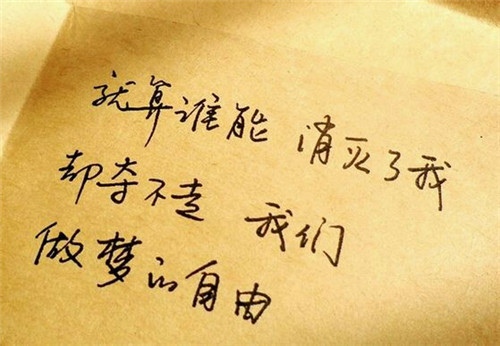

偶然

徐志摩

我是天空里的一片云,

偶尔投影在你的波心——

你不必讶异,

更无须欢喜——

在转瞬间消灭了踪影。

你我相逢在黑夜的海上,

你有你的,我有我的,方向;

你记得也好,

最好你忘掉,

在这交会时互放的光亮!

赏析1:

徐志摩这首《偶然》,很可能仅仅是一首情诗,是写给一位偶然相爱一场而后又天各一方的情人的。不过,这首诗的意象已超越了它自身。我们完全可以把此诗看作是人生的感叹曲。人生的路途上,有着多少偶然的交会,又有多少美好的东西,仅仅是偶然的交会,永不重复。无论是缠绵的亲情,还是动人的友谊,无论是伟大的母爱,还是纯真的童心,无论是大街上会心的一笑,还是旅途中倾心的三言两语,都往往是昙花一现,了无踪影。那些消逝了的美,那些消逝的爱,又有多少能够重新降临。时间的魔鬼带走了一切。对于天空中的云影偶尔闪现在波心,实在是“不必讶异,更无须欢喜。”更何况在人生茫茫无边的大海上,心与心之间有时即使跋涉无穷的时日,也无法到达彼岸。每一个人都有每一个人的方向,我们偶然地相遇,又将匆匆地分别,永无再见的希望。那些相遇时互放的“光亮”,那些相遇时互相倾注的情意,“记得也好,最好你忘掉”。

徐志摩在这样短短的小诗中,用了那么单纯的意境,那么谨严的格式,那么简明的旋律,点化出一个朦胧而晶莹,小巧而无垠的世界。我们漫步在这个世界之中,生发出多少人生的慨叹,多少往事的追怀,多少往事的回味,……但,并不如泣如诉,更不呼天抢地。我们只是缓缓而有点沉重地漫步,偶尔抬头仰望,透过葡萄架或深蓝的云彩,恰有一朵流星飞逝而过,我们心中,升起了缕缕淡淡的哀伤。但仍然漫步,那缓缓而又有点沉重的足音,如一个“永恒”,驻留在夜的天空。

不失轻盈,不失飘逸,却总是掩饰不住现实的悲伤,情感深处隐伏着一丝淡淡的失落。诗人对于美,对于人生,并不是看得可有可无的,而是怀着深深的眷恋,执着的追求,只是“美”抑或人生的其他,都像天空中的云影,黑夜海上的光亮,在瞬间都无影无踪。他有憧憬,同时又无法摆脱一丝淡淡的哀伤。“你记得也好,最好你忘掉”似乎达观,超脱。但在审美心理上,却并非如此,“最好你忘掉”,其实是最不能忘掉。没有一点超脱,没有一点可有可无。有的是现实的哀伤,是一个真实的人,执着于生活的人,执着于理想的人,在屡遭失意中唱出的歌。憧憬与绝望,悲哀与潇洒,奇妙地交织在一起。是一个纯诗人的哀感。他的潇洒与飘逸,也多半是他为了追求典雅的美,节制自己的感情而来的。

徐志摩处在一个贫困的国度最黑暗的年代,他满怀着“美”的希望,在时代的夹缝中苦苦追寻着理想的光芒,但都如海滩上的'鲜花,一朵朵在瞬间枯萎。他的歌喉,在“生活的阴影”逼迫下,最后变得暗哑、干涩。即使早期一些诗,如“我不知道风在哪一个方向吹”等,虽然那么轻柔,那么飘逸,但仔细体味,也无不让人感伤。写于1926年的《偶然》,也是一样,诗的深层信息中荡漾着淡淡的哀伤。诗人无意投身时代火热的斗争,也无意于表现所谓的“时代本质”,但时代的苦难,也同样曲曲折折地映射在一个真纯诗人的心灵深处。

有的研究者认为,《偶然》把“人与人之间的关系看得很飘忽、了无痕迹”,“把什么都看得很淡,都看成无足轻重,无可无不可,把火热情怀与旺盛的生命,都化作轻烟”。这样的结论,不能说全错,但也不能说全对,因为这个结论是建立在研究者对《偶然》这首诗的表层信息的领会上的。而一首诗永久的魅力却来自它的深层信息,《偶然》的深层信息传达了一种人生的失落感——是飘逸的也是轻淡的。——它是诗人充溢着灵气的灵魂在瞬间弹出的心音,单纯的音符中回荡着悠长,典雅的美感中起伏着骚动,飘逸的情调中蕴藏着深邃……

赏析2:

注:写于1926年5月,初载同年5月27日《晨报副刊·诗镌》第9期,署名志摩。这是徐志摩和陆小曼合写剧本《卞昆冈》第五幕里老瞎子的唱词。

能把“偶然”这样一个极为抽象的时间副词,使之形象化,置入象征性的结构,充满情趣哲理,不但珠润玉圆,朗朗上口而且余味无穷,意溢于言外——徐志摩的这首《偶然》小诗,对我来说,用上“情有独钟”之语而不为过。

诗史上,一部洋洋洒洒上千行长诗可以随似水流年埋没于无情的历史沉积中,而某些玲珑之短诗,却能够经历史年代之久而独放异彩。这首两段十行的小诗,在现代诗歌长廊中,应堪称别备一格之作。

这首《偶然》小诗,在徐志摩诗美追求的历程中,还具有一些独特的“转折”性意义。按徐志摩的学生,著名诗人卡之琳的说法:“这首诗在作者诗中是在形式上最完美的一首。”(卡之琳编《徐志摩诗集》第94页)新月诗人陈梦家也认为:“《偶然》以及《丁当-清新》等几首诗,划开了他前后两期的鸿沟,他抹去了以前的火气,用整齐柔丽清爽的诗句,来写那微妙的灵魂的秘密。”(《纪念徐志摩》)。的确,此诗在格律上是颇能看出徐志摩的功力与匠意的。全诗两节,上下节格律对称。每一节的第一句,第二句,第五句都是用三个音步组成。如:“偶尔投影在你的波心,”“在这交会时互放的光壳,”每节的第三、第四句则都是两音步构成,如:“你不必讶异,”“你记得也好/最好你忘掉。”在音步的安排处理上显然严谨中不乏洒脱,较长的音步与较短的音步相间,读起来纡徐从容、委婉顿挫而朗朗上口。

而我在这里尤需着重指出的是这首诗歌内部充满着的,又使人不易察觉的诸种“张力”结构,这种“张力”结构在“肌质”与“构架”之间,“意象”与“意象”之间,“意向”与“意向”之间诸方面都存在着。独特的“张力”结构应当说是此诗富于艺术魅力的一个奥秘。

所谓“张力”,是英美新批评所主张和实践的一个批评术语。通俗点说,可看作是在整体诗歌的有机体中却包含着共存着的互相矛盾、背向而驰的辨证关系。一首诗歌,总体上必须是有机的,具各整体性的,但内部却允许并且应该充满各种各样的矛盾和张力。充满“张力”的诗歌,才能蕴含深刻、耐人咀嚼、回味无穷。因为只有这样的诗歌才不是静止的,而是“寓动于静”的。打个比方,满张的弓虽是静止不动的,但却蕴满饱含着随时可以爆发的能量和力度。

就此诗说,首先,诗题与文本之间就蕴蓄着一定的张力。“偶然”是一个完全抽象化的时间副词,在这个标题下写什么内容,应当说是自由随意的,而作者在这抽象的标题下,写的是两件比较实在的事情,一是天空里的云偶尔投影在水里的波心,二是“你”、“我”(都是象征性的意象)相逢在海上。如果我们用“我和你”,“相遇”之类的作标题,虽然未尝不可,但诗味当是相去甚远的。若用“我和你”、“相遇”之类谁都能从诗歌中概括出来的相当实际的词作标题,这抽象和具象之间的张力,自然就荡然无存了。

再次,诗歌文本内部的张力结构则更多。“你/我”就是一对“二项对立”,或是“偶尔投影在波心,”或是“相遇在海上,”都是人生旅途中擦肩而过的匆匆过客;“你不必讶异/更无须欢喜”、“你记得也好/最好你忘掉,”都以“二元对立”式的情感态度,及语义上的“矛盾修辞法”而呈现出充足的“张力”。尤其是“你有你的,我有我的、方向”一句诗,则我以为把它推崇为“新批评”所称许的最适合于“张力”分析的经典诗句也不为过。“你”、“我”因各有自己的方向在茫茫人海中偶然相遇,交会着放出光芒,但却擦肩而过,各奔自己的方向。两个完全相异、背道而驰的意向——“你有你的”和“我有我的”恰恰统一、包孕在同一个句子里,归结在同样的字眼——“方向”上。

作为给读者以强烈的“浪漫主义诗人”印象的徐志摩,这首诗歌的象征性——既有总体象征,又有局部性意象象征——也许格外值得注意。这首诗歌的总体象征是与前面我们所分析的“诗题”与“文本”间的张力结构相一致的。在“偶然”这样一个可以化生众多具象的标题下,“云——水”,“你——我”、“黑夜的海”、“互放的光亮”等意象及意象与意象之间的关系构成,都可以因为读者个人情感阅历的差异及体验强度的深浅而进行不同的理解或组构。这正是“其称名也小,其取类也大”(《易·系辞》)的“象征”之以少喻多、以小喻大、以个别喻一般的妙用。或人世遭际挫折,或情感阴差阳错,或追悔莫及、痛苦有加,或无奈苦笑,怅然若失……人生,必然会有这样一些“偶然”的“相逢”和“交会”。而这“交会时互放的光亮”,必将成为永难忘怀的记忆而长伴人生。